站在发明者的角度来看三极管的发明和用途

我还是那个观点,一定要站在发明者的角度来看问题,只有这样,一切问题才都能迎刃而解。因为模电的内容就是发明—使用—发现问题—改进—再发明—再使用的过程,是我们学习前人发明和使用的东西。

我们就以二极管和三极管为例,二极管是控制导线中电子的流动方向,而三极管是控制导线中流动电子的多少。这也是“电子技术”的根本。理论搞明白了实验就简单了。

下面主要是以三极管为例来说明导线中电流的控制,要想控制一根导线中的电流,首先要把这根导线断开,断开的两端我们分别叫做C端和E端(C和E实际上是输出回路),如果我们在C和E之间加个器件,这个器件能使电流从C端流进并能从E端流出来,同时这个电流又能被我们控制住,那么这个器件就成功了。

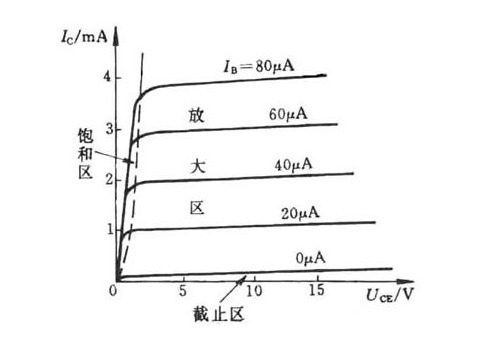

为了实现上述要求,接下来我们就在C-E之间放一个NPN(或PNP)结构的半导体,可是,现在的问题是,在这种情况下无论怎样在C和E之间加电源 (不击穿情况下) ,C-E这根导线始终都不会有电流。我们又知道,电子流动的方向与人们定义电流的方向相反(这是因为当时人们以为电线里流过的是电流),所以,我们将中间半导体引出一个电极(B极),在B-E之间(实际上是加在发射结上,见PN结特性)加一个正向电压,这时发射区就会向基区发射电子从而形成E极流出的电流,但是,要想实现这个电流是从C端入、从E端出,则必须要把发射区发射的这些电子都收集到C极去,这样我们需要在C和E之间加正向电压,使集电结处于反向击穿状态,使电子能顺利收集到C极,这个收集电子的能力要比发射电子的能力强,它就像一个大口袋,你发射区发射多少我就收多少(这样就能理解三极管输出特性曲线了,当B极电流一定时,随着CE电压的增加,C极电流就不再增加了,因为B极电流一定时,发射区发射的电子数量就一定了,你收集的能力再强也要不到多余的电子了),这样,这个器件就成了,可以实现电流从C端到E端(因为当初我假设它们之间是被我断开的导线两端),最理想的是流进C端的电流就等于E端流出的电流,同时这个电流又被一个BE电压(或信号)控制,但是,三极管不是一个理想的器件,因为C端电流不等于E端电流,有一部分电流流过B极,我们尽量使C端电流等于E端电流,所以,这就是为什么在工艺上要使基区浓度要低而且还要薄,同时集电结的面积还要大的根本原因。

谈一谈Ic受Ib控制的问题:

通过前面的叙述,我们已经知道发射极电流Ie受发射结电压控制,由于我们采取了工艺上的措施,使得集电极电流Ic近似等于发射极电流Ie,这样就可以说集电极电流Ic受发射结电压控制。我们又从三极管输入特性曲线可知,当Vbe和Ib的关系处于特性曲线的近似直线的位置时,基极电流Ib与发射结电压就成线性关系,这样,可以说集电极电流Ic与基极电流Ib就成比例关系。往往我们会站在不同角度来看问题,我们从电流放大的角度来看时,刚才说过集电极电流Ic比基极电流Ib大很多,同时它们又成比例关系,因此,在进行计算的时候就说成是集电极电流Ic受基极电流Ib控制。这其实是人们站的角度不同而已(从电流放大的角度来看的),其实,集电极电流Ic还是由发射结电压控制的,等到了高频小信号模型的时候,就会说集电极电流受发射结电压控制了。

Uce电压的作用是收集电子的,它的大小不能决定Ic的大小,从三极管输出特性曲线可以看到,当Ib一定时(也就是Ube一定时),即使Uce增加,Ic就不变了,但是曲线有些上翘,其实这是半导体材料的问题。实际上,Ie是受从输入端看进去的发射结电压控制的(可以参见三极管高频小信号模型),加Uce电压的时候发射结已经处于导通了,它的影响不在发射结而在集电结,加Uce电压是为了让Ic基本等于Ie,所以说Ic受发射结电压控制,人们为了计算方便把这种控制折算成受Ib控制,就是因为说成这样,使得人们不太容易理解三极管工作的原理。

从输出回路受输入回路信号控制的角度来看,Ic不是由Ie控制的,但是,Ic其实是由Ie带来的,所以,也可以说Ic受Ie影响的,这也得受三极管制造工艺影响,如果拿两个背靠背二极管的话,怎么也不行。

尽管三极管不是一个理想器件,但是,它的发明已经是具有划时代意义了。由于它的B极还有少量电流,因为这个电流的存在意味着输入回路有耗能,如果我不耗能就能控制住你输出回路的电流,那这个便宜就大了,所以,后来人们发明了场效应管。其实,发明场效应管的思想也是与三极管一样的,就是为了用一个电压来控制导线中的电流,只是这回输入回路几乎不耗能了,同时,器件两端的电流相等了。

。 (本文来源网络整理,目的是传播有用的信息和知识,如有侵权,可联系管理员删除)

版权声明:网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时联络我们,采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。